インターネットには、なんとか騙(だま)して危害を加えようとすることがたくさんあります。例えば、以下の内容です。

このようなインターネット詐欺は、セキュリティソフトを活用しても、ソフトウェアを最新版に更新しても防ぐことはできません。

自分で気をつけ、ダマされないように注意することしかありません。うっかりするとダマされるので、その意味では、最も危険かもしれません。

①銀行やクレジット会社を名乗り、不正なホームページに誘導し、ID・パスワードを盗む詐欺

②ブラウザーに「パソコンがウイルスに感染している!」、「パソコンに不具合がある!」として、危険なソフトをダウンロードさせる詐欺

③スマホのSMSを利用して「未納料金が発生している」、「配送物の不在通知」を装い、連絡を強要したり、危険なサイトに誘導させたりする詐欺

なお、インターネット詐欺にダマされない方法の中で、最も有効な方法は、

“詐欺の事例を知って、騙し(だまし)のテクニックを事前に知っておく”

ことです。

私も、ここ一年で、以下のようなネット詐欺に会いましたが、詐欺の事例を知っていたので、なんとかダマされずに済みました。もし、事例を知っていなかったら・・・ダマされていたかもしれません。

①アマゾンを名乗り『未納料金が発生している。本日連絡無き場合は法的手続きに移行します』というSMS(ショートメッセージ)が来た。これは、SMSを使った詐欺です。

②突然!パソコンのブラウザーに「Windows10によってWindowsシステムが古くなり破損していることが検出されました」というメッセージが表示され、対策ソフトのダウンロードを勧められた。これは、不正ソフトをダウンロードさせる詐欺です。

国民生活センターの以下のサイトには、様々な事例が紹介されています。ぜひ、一度、参照下さい。

インターネットトラブル(注目テーマ)_国民生活センター

http://www.kokusen.go.jp/topics/internet.html

以前読んだ本に(といってもかなり前ですね)、詐欺、悪徳商法、マインド・コントロールの心理について書かれた本があり、大変興味深いことが書かれていました。それは次の本です。

「まさか自分が…そんな人ほど騙される」 パンドラ新書 西田 公昭 (著)

私は、この本を読んで、いかに自分が騙されやすいか分りました。この本では、騙されやすいタイプとして以下をあげていました。

(1) 自分だけは大丈夫と思っている・・・自分が被害にあうなんてありえないと思っていると不意をつかれて騙されやすい。

(2) 非科学的思考をしやすい・・・神秘的な事象や自分他人の経験を、根拠を良く考えずに信用しやすい人は騙されやすい。

(3) ストレスや不安定な状態に弱い・・・動揺しやすかったり、不安定な状態に弱い人は騙されやすい。

(4) 権威に弱い・・・権威のある人、偉そうな肩書きを持った人を無条件に信用してしまう人は騙されやすい。

(5) 人間関係に誠実である・・・心優しく、誠実な態度で人に接している人は、騙されやすい危険性もその分高くなっている。

(5)の「人間関係に誠実である」のは、「騙されないようにするためには不誠実がよい」ような印象を与え、少し納得のいかない感じがあります。

「周りは善人ばかりでないから、少しクールな眼を持つことが必要」という意味に考えたらよいと思います。

■■□―――――――――――――――――――□■■

インターネットでダマされない為の心構え

■■□―――――――――――――――――――□■■

(1) 詐欺の事例を知って、騙し(だまし)のテクニックを事前に知っておく。

騙しのテクニックは年々高度になっており、騙される危険性が増しています。普段から、このような情報に注意し、どのような騙しのテクニックがあるのか知っておきましょう。以下のサイトが役に立ちます。

インターネットトラブル(注目テーマ)_国民生活センター

http://www.kokusen.go.jp/topics/internet.html

フィッシングに関するニュース|フィッシング対策協議会

https://www.antiphishing.jp/news/

(2) 自分もいつかは「騙(ダマ)される」かもしれないという危機感を持って対応する。

面白いデーが添付されたメールがきたので、興味半分でついつい添付データをクリックすると、パソコンがウイルスに感染・・・自分には、まさか、ないだろうと思っていると、このような危険に会います。

私自身も、まさか自分がダマされるとは思っていませんでしたが、銀行を装った迷惑メール、危険なソフトのダウンロード、スマホにきたSMS、ブラウザーでのソフトダウンロード要求などの詐欺に、ダマされる危険に何度か会いました。

(3) 日常生活の常識を働かせて、安易に対応しない。

有名なフィッシング詐欺は、銀行やクレジット会社を名乗り、不正なホームページに誘導し、ID・パスワード他を盗もうとします。メールで顧客のパスワードや口座情報を尋ねることはありません。このようなメールは無視することが大事です。

(4) 迷惑メールは”無視し、何もせず、そのまま削除する”

迷惑メールは、簡単に言えば、”一方的に送られてくる、いやなメール”です。

迷惑メールには、出会い系への誘導メール、架空請求メール、フィッシング詐欺メール、ウイルスが添付されたメール、ウイルスサイトへの誘導メール、内職(ビジネス)紹介メール、医薬品などの販売メールなどなど・・・・たくさんあります。

この迷惑メール、実は、ウイルス、スパイウェア、フィッシング詐欺、振り込み詐欺などの危険が満載の”悪の温床”です。十分注意しなければなりません。

①迷惑メールの基本は、 ”無視し、何もせず、そのまま削除する” こと

②迷惑メールに返信するのは絶対にダメ(メールアドレスがばれます)

③迷惑メールの添付ファイルを実行するのは絶対にダメ(ウイルスに感染します)

④迷惑メールのURLをクリックするのは絶対にダメ(不正なサイトに誘導されます)

(5) スマホや携帯に突然来るSMS(ショートメッセージ)には注意する。

”宅配荷物の不在通知”を偽装した危険なSMSが発見されています。SMSの中のURLをクリックすると危険なアプリがインストールされます。

『通知 お客様宛にお荷物のお届きましたが不在の為持ち帰りました 配送物は下記よりご確認ください。http://*****』

また、Amazonなどのショッピングサイトを名乗り、SMSに以下のような「架空請求の詐欺メール」がくることもあります。これは詐欺なので、対応してはダメです。

『未納料金が発生している。本日連絡無き場合は法的手続きに移行します』

(6) エラー表示などでソフトを購入させる手口に注意する。

パソコンやスマホのブラウザーの画面に、「ウイルスに感染しています」「システムが異常です」とダマして、危険なソフトをインストールさせる詐欺がありますので、注意して下さい。ソフトのダウンロードを要求する表示がでたら、危険なソフトでないか疑い、インターネットで検索してみるとよいですね。

『あなたのパソコンがウイルスに感染している恐れがありますので、添付のウイルス駆除ソフトで対策して下さい』と、ホームページで表示されることもあります。これに騙されて指示されたウイルス駆除ソフトを実行すると・・・パソコンがウイルスに感染しますので注意ください。

(7) 情報発信元は誤魔化すことが可能なので、情報発信元を安易に信用しない。

差出人を偽るメールがあります、これは"差出人詐称ウイルスメール"(詐称(さしょう))と言われます。差出人を変更し、差出人を偽って、送られて来るウイルス付きメールのことです。このように情報発信元も誤魔化すことが可能ですので、メールの文面を良く見ることが必要です。

(8) "甘い話"には決して乗らない。

以下のような甘い話のメール、うっかりこれらのメールを送信すると、メールアドレスが本物と分かり、多くの迷惑メールの餌食(えじき)になります。

「××分の作業で 月収 ×××万♪♪」

「おめでとうございます!!お客様は今回の懸賞応募で当選しました!!」

「ご苦労さまです♪ 私のこと知っていますか?」

(9)身に覚えのないクレジットカードの請求があった場合には、クレジットカード会社に早急に申し出る

クレジットカード会社から、購入した覚えのないソフトについての請求があった場合には、その旨をクレジットカード会社に伝え、調査してもらう。

(10)不安になったら相談する

ネット詐欺かどうか疑問に感じたときや、詐欺に引っかかってしまったかもと不安になったときは、国民生活センターや警察庁の相談窓口に連絡し、具体的な対処方法を確認しましょう。

《相談窓口》

独立行政法人 国民生活センター

http://www.kokusen.go.jp/ncac_index.html

警察庁 インターネット安全・安心相談 ※具体的な相談は都道府県警察の窓口へ

https://www.npa.go.jp/cybersafety/

《ホットライン》

■消費者ホットライン 電話番号 188(いやや!)

近くの相談窓口(消費生活センターなど)を案内します。

■警察相談専用電話 電話番号 #9110

犯罪被害の未然防止など、生活の安全を守るための相談窓口です。

■■□―――――――――――――――――――□■■

参考

■■□―――――――――――――――――――□■■

消費者トラブル・詐欺の手口と対処法 | 特集-家族の約束が、家族を守る。 | 政府広報オンライン

https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/korei_syohisya/teguchi/

消費者ホットライン|消費者

http://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/

最新のネット詐欺から身を守るための5つの対策 | トレンドマイクロ is702

https://www.is702.jp/special/3295/

2018年5月29日火曜日

2018年5月20日日曜日

パソコンでWindowsのエラー表示で修復ソフトの画面が! 実は危険な迷惑ソフトだった!

私のパソコンはWindows10ですが、ブラウザChromeを使っていたら、突然!

「Windows10によってWindowsシステムが古くなり破損していることが検出されました」

というメッセージが表示されました。

画面の左上に”Microsoft”とあったので、もしかしたらと思い、対策のための”ダウンロード”ボタンをクリックしたら、「AutoFixer Pro 2018」のダウンロードページが表示されました。

実は、これは、「エラー表示などでパソコンソフトを購入させる悪質な手口」です!

くれぐれもダマされないように注意してください。私も、もう少しでダマされるところでした。

特に、私のように、Windows10の更新直後に、このようなエラー表示が出るとドキッとしますね、ダマされないように要注意です。

今回、もう少しで、このエラー表示にダマされるところでした。

私は、セキュリティソフトを使いウイルスパターンも定期的に更新し、パソコンの基本ソフトもアプリも定期的に更新し、危険な手口も少なからず知っており、セキュリティには多少自信がありました(変な?自信です)。

この変な?自信と、最近、Windows10の基本ソフトOSを更新させた絶妙のタイミングもあり、今回のエラー画面が本物と勘違いしました。そして、修復ソフトの画面で、ソフトをダウンロードしようとしました。

しかし、ふっと、これは、危険な迷惑ソフトでは?と思い、ネットで調べて見ると、やはり、有名な迷惑ソフトでした。

ふだんから、ネットのセキュリティ対策には十分気をつけており、様々な手口も知っているつもりでしたが、もう少しでダマされるところでした。

もし、不正ソフト「AutoFixer Pro 2018」をダウンロードしてしまった場合には、以下を参照ください。

AutoFixer Pro からの突然の警告がありました -パソコンを操作中、突然

- セキュリティソフト | 教えて!goo

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10391709.html

なお、国民生活センターが「エラー表示などでパソコンソフトを購入させる手口に注意」と呼びかけていますので、ぜひ参考にしてください。

エラー表示などでパソコンソフトを購入させる手口に注意-そのエラー表示は本物??

-(発表情報)_国民生活センター

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20120817_1.html

全国の消費生活センターには、「パソコンを操作しているうちにエラー表示などが現れ、エラーを解消するためにはソフトをダウンロードする必要があると表示されたので、ソフトをダウンロードした」という相談が寄せられているそうです。

購入後に、料金の請求やソフトの性能についてトラブルになっていることから、安易にパソコンソフトをダウンロードしないよう、消費者に注意を呼びかけているそうです。

■■□―――――――――――――――――――□■■

危険なソフトをダウンロードしないための心がけ

■■□―――――――――――――――――――□■■

今回の経験と、上記の国民生活センターの内容から、危険なソフトをダウンロードしないための心がけをまとめてみたいと思います。

①エラー表示が出ても慌てない

(注)特に、Windows10などの基本ソフトの更新時には要注意!

②何かの表示が出ても、信頼できる表示かどうか不明な場合には、クリックしない

③ソフトのダウンロードを要求する表示がでたら、危険なソフトでないか疑い、インターネットで検索してみる

④身に覚えのないクレジットカードの請求があった場合には、クレジットカード会社に早急に申し出る

(注)クレジットカード会社から、購入した覚えのないソフトについての請求があった場合には、その旨をクレジットカード会社に伝え、調査してもらうこと。

⑤消費生活センターに相談する

トラブルにあった場合には、最寄りの消費生活センターに相談する

(注)消費者ホットライン TEL:188(いやや) *局番なし

「Windows10によってWindowsシステムが古くなり破損していることが検出されました」

というメッセージが表示されました。

画面の左上に”Microsoft”とあったので、もしかしたらと思い、対策のための”ダウンロード”ボタンをクリックしたら、「AutoFixer Pro 2018」のダウンロードページが表示されました。

実は、これは、「エラー表示などでパソコンソフトを購入させる悪質な手口」です!

くれぐれもダマされないように注意してください。私も、もう少しでダマされるところでした。

特に、私のように、Windows10の更新直後に、このようなエラー表示が出るとドキッとしますね、ダマされないように要注意です。

今回、もう少しで、このエラー表示にダマされるところでした。

私は、セキュリティソフトを使いウイルスパターンも定期的に更新し、パソコンの基本ソフトもアプリも定期的に更新し、危険な手口も少なからず知っており、セキュリティには多少自信がありました(変な?自信です)。

この変な?自信と、最近、Windows10の基本ソフトOSを更新させた絶妙のタイミングもあり、今回のエラー画面が本物と勘違いしました。そして、修復ソフトの画面で、ソフトをダウンロードしようとしました。

しかし、ふっと、これは、危険な迷惑ソフトでは?と思い、ネットで調べて見ると、やはり、有名な迷惑ソフトでした。

ふだんから、ネットのセキュリティ対策には十分気をつけており、様々な手口も知っているつもりでしたが、もう少しでダマされるところでした。

もし、不正ソフト「AutoFixer Pro 2018」をダウンロードしてしまった場合には、以下を参照ください。

AutoFixer Pro からの突然の警告がありました -パソコンを操作中、突然

- セキュリティソフト | 教えて!goo

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10391709.html

なお、国民生活センターが「エラー表示などでパソコンソフトを購入させる手口に注意」と呼びかけていますので、ぜひ参考にしてください。

エラー表示などでパソコンソフトを購入させる手口に注意-そのエラー表示は本物??

-(発表情報)_国民生活センター

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20120817_1.html

全国の消費生活センターには、「パソコンを操作しているうちにエラー表示などが現れ、エラーを解消するためにはソフトをダウンロードする必要があると表示されたので、ソフトをダウンロードした」という相談が寄せられているそうです。

購入後に、料金の請求やソフトの性能についてトラブルになっていることから、安易にパソコンソフトをダウンロードしないよう、消費者に注意を呼びかけているそうです。

■■□―――――――――――――――――――□■■

危険なソフトをダウンロードしないための心がけ

■■□―――――――――――――――――――□■■

今回の経験と、上記の国民生活センターの内容から、危険なソフトをダウンロードしないための心がけをまとめてみたいと思います。

①エラー表示が出ても慌てない

(注)特に、Windows10などの基本ソフトの更新時には要注意!

②何かの表示が出ても、信頼できる表示かどうか不明な場合には、クリックしない

③ソフトのダウンロードを要求する表示がでたら、危険なソフトでないか疑い、インターネットで検索してみる

④身に覚えのないクレジットカードの請求があった場合には、クレジットカード会社に早急に申し出る

(注)クレジットカード会社から、購入した覚えのないソフトについての請求があった場合には、その旨をクレジットカード会社に伝え、調査してもらうこと。

⑤消費生活センターに相談する

トラブルにあった場合には、最寄りの消費生活センターに相談する

(注)消費者ホットライン TEL:188(いやや) *局番なし

2018年5月18日金曜日

(Androidスマホ)アプリのインストール・更新で「android.process.acore」エラー発生 その対策を紹介

Androidスマホでアプリをインストールしたり、更新すると、「android.process.acore」エラーが発生し、スマホが使えなく(使いずらく)なることがあります。

私は、今年、4回経験しました。もう、経験しすぎでウンザリ!

最初の2回は、スマホが使えるような状況になるまで、丸々二日間かかりました。本当に大変でした。

でも、その経験のお陰で、後の2回は、すんなり解消!

なお、私が、「android.process.acore」エラーが発生し、復旧した方法は、以下の2つ。多分、これで、ほとんど復旧すると思います。そこで、この2つの方法について、紹介します。

①「android.process.acore」エラー対策 その1

・・・「セーフモード」で再起動を使用する方法

②「android.process.acore」エラー対策 その2

・・・「Google Play開発者サービス」のアップデートのやり直し方法

(注)ネットでは、Facebook、Twitterなどのアプリをアンインストールする方法が紹介されていますが、この方法だと、アプリを再度インストールし、設定も最初からやり直しなど、手間がかかります。今回、紹介する方法は、多少操作が面倒ですが、アプリはそのままで使えるようになります。

■■□――――――――――――――――――――――――――□■■

スマホ「android.process.acore」エラー対策 その1

「セーフモード」で再起動を使用する方法

■■□――――――――――――――――――――――――――□■■

【操作の流れ】

手順①:「セーフモード」で再起動

電源ボタンを2秒ほど押して、起動メニューを表示し、「電源を切る」の表示を

長押すると、「セーフモード」が起動可能になります。

手順②:電話帳アプリで電話帳にアクセス

手順③:「通常モード」で再起動

*「セーフモード」で再起動すると、日本語入力が初期状態に戻ります。手順③の実施後、日本語入力を、それまで使っていたものに戻して下さい。

(注)セーフモードとは

スマホの最も単純な状態(基本的なアプリのみが実行)で起動することを”セーフモード”といいます。スマホ購入後にインストールしたアプリは実行されません。そのため、「android.process.acore」のようなエラー表示も無い状態になります。

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

手順①:「セーフモード」で再起動

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

①電源ボタンを2秒ほど押し起動メニューを表示

②「電源を切る」を長押し

③“セーフモードに変更”と表示、「OK」を押す

④「左下に」セーフモードと表示される。

⑤セーフモードになり、基本的なアプリのみが実行

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

手順②:電話帳アプリで電話帳にアクセス

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

①電話アプリを起動

②電話帳を開く

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

手順③:「通常モード」で再起動

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

①電源ボタンを2秒ほど押し起動メニューを表示

②「再起動」をタップ

③日本語入力をもとに戻す

*「設定」→「言語と文字入力」→「現在選択中のキーボード」を選択し、「キーボードの変更」画面で利用したい日本語入力を選択

《補足》画像付きの詳しい手順は下記を参照ください。

Androidスマホ「android.process.acore」エラーの原因と対策

https://lifesecurityup.blogspot.jp/2018/04/androidandroidprocessacore.html

■■□――――――――――――――――――――――――――□■■

スマホ「android.process.acore」エラー対策 その2

「Google Play開発者サービス」のアップデートのやり直し方法

■■□――――――――――――――――――――――――――□■■

【操作の流れ】

手順①:「Google Play開発者サービス」の a.キャッシュ削除 b.アップデートのアンインストール

手順②:「Google Play開発者サービス」のアップデート

「Google Play開発者サービス」は、GoogleアプリとGoogle Playアプリの更新に使用され、Googleサービスへの認証、連絡先の同期、ユーザーの最新のプライバシー設定へのアクセスなどの中核機能を提供する基本アプリです。

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

手順①: Google Play開発者サービスの

a.アップデートのアンインストール

b.キャッシュ削除

スマホ(機種:SH-04F、Android 5.0.2)

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

(注)「Google Play開発者サービス」自体のアンインストールではありません!

あくまでも”アップデート”のアンインストールです。

1.「設定」→「アプリ」選択

2.「すべて」タブ→「Google Play開発者サービス」選択

3.「キャッシュの削除」を実施

4.「アップデートのアンインストール」を実施

5. 端末の再起動

なお、私の場合、アップデートのアンインストールがグレーアウトして押せなかったので、以下を実施しました。

1. 「設定」→「ロックとセキュリティ」→「デバイス管理機能」を選択

2. 「端末を探す」のチェックをオフに

*これでも、アンインストールのグレーアウトが解除されない場合、他のデバイス管理機能のチェックをオフにすると解決するかも?しれません。

なお、作業終了後、必ず、デバイス管理機能のチェックは元の状態に戻してください。

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

手順②: 「Google Play開発者サービス」のアップデート

スマホ(機種:SH-04F、Android 5.0.2)

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

GmailなどのGoogle関連アプリを使うと、「最新のGoogle Play開発者サービスが必要です」という表示がされます。

その表示をタップすると、Google Play ストアから、[更新]をタップすることで、アップデートが実行されます。

(注)Google Play ストアからの更新も可能なようです。私のスマホでは、これは実施出来ませんでした。

1. Google Play ストア を起動

2. 検索欄左にある、[三]をタップ

3. メニューから、[マイアプリ&ゲーム]をタップ

4. 「Google Play開発者サービス」のアプリをタップ

5. [更新]をアップすると、アプリのアップデートが実行

《補足》画像付きの詳しい手順は下記を参照ください。

Androidスマホ「android.process.acore」エラーの原因と対策

https://lifesecurityup.blogspot.jp/2017/12/androidprocessacore.html

私は、今年、4回経験しました。もう、経験しすぎでウンザリ!

最初の2回は、スマホが使えるような状況になるまで、丸々二日間かかりました。本当に大変でした。

でも、その経験のお陰で、後の2回は、すんなり解消!

なお、私が、「android.process.acore」エラーが発生し、復旧した方法は、以下の2つ。多分、これで、ほとんど復旧すると思います。そこで、この2つの方法について、紹介します。

①「android.process.acore」エラー対策 その1

・・・「セーフモード」で再起動を使用する方法

②「android.process.acore」エラー対策 その2

・・・「Google Play開発者サービス」のアップデートのやり直し方法

(注)ネットでは、Facebook、Twitterなどのアプリをアンインストールする方法が紹介されていますが、この方法だと、アプリを再度インストールし、設定も最初からやり直しなど、手間がかかります。今回、紹介する方法は、多少操作が面倒ですが、アプリはそのままで使えるようになります。

■■□――――――――――――――――――――――――――□■■

スマホ「android.process.acore」エラー対策 その1

「セーフモード」で再起動を使用する方法

■■□――――――――――――――――――――――――――□■■

【操作の流れ】

手順①:「セーフモード」で再起動

電源ボタンを2秒ほど押して、起動メニューを表示し、「電源を切る」の表示を

長押すると、「セーフモード」が起動可能になります。

手順②:電話帳アプリで電話帳にアクセス

手順③:「通常モード」で再起動

*「セーフモード」で再起動すると、日本語入力が初期状態に戻ります。手順③の実施後、日本語入力を、それまで使っていたものに戻して下さい。

(注)セーフモードとは

スマホの最も単純な状態(基本的なアプリのみが実行)で起動することを”セーフモード”といいます。スマホ購入後にインストールしたアプリは実行されません。そのため、「android.process.acore」のようなエラー表示も無い状態になります。

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

手順①:「セーフモード」で再起動

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

①電源ボタンを2秒ほど押し起動メニューを表示

②「電源を切る」を長押し

③“セーフモードに変更”と表示、「OK」を押す

④「左下に」セーフモードと表示される。

⑤セーフモードになり、基本的なアプリのみが実行

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

手順②:電話帳アプリで電話帳にアクセス

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

①電話アプリを起動

②電話帳を開く

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

手順③:「通常モード」で再起動

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

①電源ボタンを2秒ほど押し起動メニューを表示

②「再起動」をタップ

③日本語入力をもとに戻す

*「設定」→「言語と文字入力」→「現在選択中のキーボード」を選択し、「キーボードの変更」画面で利用したい日本語入力を選択

《補足》画像付きの詳しい手順は下記を参照ください。

Androidスマホ「android.process.acore」エラーの原因と対策

https://lifesecurityup.blogspot.jp/2018/04/androidandroidprocessacore.html

■■□――――――――――――――――――――――――――□■■

スマホ「android.process.acore」エラー対策 その2

「Google Play開発者サービス」のアップデートのやり直し方法

■■□――――――――――――――――――――――――――□■■

【操作の流れ】

手順①:「Google Play開発者サービス」の a.キャッシュ削除 b.アップデートのアンインストール

手順②:「Google Play開発者サービス」のアップデート

「Google Play開発者サービス」は、GoogleアプリとGoogle Playアプリの更新に使用され、Googleサービスへの認証、連絡先の同期、ユーザーの最新のプライバシー設定へのアクセスなどの中核機能を提供する基本アプリです。

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

手順①: Google Play開発者サービスの

a.アップデートのアンインストール

b.キャッシュ削除

スマホ(機種:SH-04F、Android 5.0.2)

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

(注)「Google Play開発者サービス」自体のアンインストールではありません!

あくまでも”アップデート”のアンインストールです。

1.「設定」→「アプリ」選択

2.「すべて」タブ→「Google Play開発者サービス」選択

3.「キャッシュの削除」を実施

4.「アップデートのアンインストール」を実施

5. 端末の再起動

なお、私の場合、アップデートのアンインストールがグレーアウトして押せなかったので、以下を実施しました。

1. 「設定」→「ロックとセキュリティ」→「デバイス管理機能」を選択

2. 「端末を探す」のチェックをオフに

*これでも、アンインストールのグレーアウトが解除されない場合、他のデバイス管理機能のチェックをオフにすると解決するかも?しれません。

なお、作業終了後、必ず、デバイス管理機能のチェックは元の状態に戻してください。

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

手順②: 「Google Play開発者サービス」のアップデート

スマホ(機種:SH-04F、Android 5.0.2)

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

GmailなどのGoogle関連アプリを使うと、「最新のGoogle Play開発者サービスが必要です」という表示がされます。

その表示をタップすると、Google Play ストアから、[更新]をタップすることで、アップデートが実行されます。

(注)Google Play ストアからの更新も可能なようです。私のスマホでは、これは実施出来ませんでした。

1. Google Play ストア を起動

2. 検索欄左にある、[三]をタップ

3. メニューから、[マイアプリ&ゲーム]をタップ

4. 「Google Play開発者サービス」のアプリをタップ

5. [更新]をアップすると、アプリのアップデートが実行

《補足》画像付きの詳しい手順は下記を参照ください。

Androidスマホ「android.process.acore」エラーの原因と対策

https://lifesecurityup.blogspot.jp/2017/12/androidprocessacore.html

2018年5月13日日曜日

日常の予定管理にToDoサービス【Todoist】活用 Googleカレンダー連携がスゴイ!

やるべきことを、なんとか管理したいと思い、様々なToDoサービスを使ってみた結果、【Todoist】に落ち着きました。

【Todoist】は、繰り返しの予定入力も自由に設定でき、Googleカレンダーとは双方向に連携でき、素晴らしいですね。予定の登録→Googleカレンダーへの反映も早いです。

もちろん、スマホのアプリもあるので、パソコンとスマホでやるべき事を管理できます。以下で、ユーザ登録すれば無料で使うことができます。

Todoist https://todoist.com/

ToDoサービスというと、【Wunderlist】が人気があり、Microsoftのタスク管理サービスTo-Doも良いですが、【Todoist】は繰り返しの予定の入力が日本語で簡単にでき、Googleカレンダーとの双方向の連携が素晴らしいです。

もし、Googleカレンダーを使って予定管理をしていて、ToDoサービスも使ってみたい人には、【Todoist】は最もお勧めです。

私は、英語と運動のスクワットを毎日やりたいと思っていましたが、忘れることが多く困っていました。

ところが、【Todoist】で、英語のTV番組視聴とスクワットを毎日のタスクにすることで、毎日、実施することができるようになりました、本当に感謝、感謝です。

■■□―――――――――――――――――――□■■

ToDoサービスの中で【Todoist】をお勧めする理由

■■□―――――――――――――――――――□■■

①【Todoist】に登録する予定は、毎日、毎週などの繰り返しも日本語で簡単に登録できる。慣れると、これは便利ですね。

②予定(タスク)の下に関連する予定(サブタスク)を作成することができる。

③【Todoist】に登録した予定は、パソコンばかりでなく、アプリを使用することで、スマホでも見ることができる。

④【Todoist】に登録した予定は、Googleカレンダーと連携することで、素早く(最悪でも1時間もあれば)、Googleカレンダーに登録され、予定の変更も反映される。

*【Wunderlist】の場合、Googleカレンダーに反映されるまで、半日以上かかった

⑤Googleカレンダーの予定も【Todoist】で管理でき、今日やるべきことが、全て【Todoist】で分かる。

*Googleカレンダーの予定の場合、【Todoist】では、“GCal”という言葉が

予定の下に表示されます。

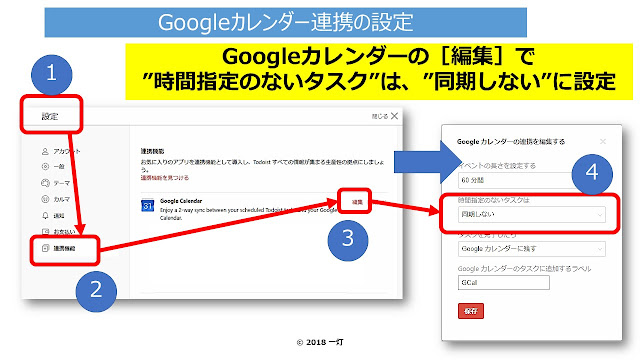

なお、Googleカレンダーと連携すると【Todoist】の予定は、全てGoogleカレンダーに反映されますが、”毎日の予定”が反映されると面倒です。

そこで、”毎日の予定”を時間指定をしないことで、Googleカレンダーに表示させないようにすることが可能です。そのためには、事前に以下の設定が必要です。

[設定]→[連携機能]→Googleカレンダーの[編集]で、

”時間指定のないタスク”は、”同期しない”に設定する。

■■□―――――――――――――――――――□■■

ToDoサービス【Todoist】とは

■■□―――――――――――――――――――□■■

【Todoist】を利用する際に知っておきたいこと。

①タスク(予定、やるべき事)

②プロジェクト(タスクの区分)

例えば、個人で使う場合、買物、勉強、健康などの、タスクの区分を

プロジェクトといいます。

タスク、つまり予定をプロジェクトで区分して管理します。

③インボックス(区分に入らないタスク)

タスクは、プロジェクトの中に作成しますが、プロジェクトに入らないタスクを

管理するものです。

なお、Googleカレンダーと連携した場合、Googleカレンダーに登録されている

内容は、このインボックスに記録されます。

《補足》プロジェクトとインボックス

プロジェクト名を付けて、関連するタスクを追加します。

Todoist のインボックスは、デフォルトのタスク リストです。タスクを追加すると、プロジェクトを指定しない限りそのタスクはインボックスに保存されます。

タスクを追加する時に、どのプロジェクトに入れればいいか分からないこともあります。そんな時は、とりあえずインボックスに保存しましょう。

《補足》サブタスク

関連するタスクをサブタスクとして親タスクの下に作成することができます。親タスクの下にタスクをドラッグ&ドロップすると、サブタスクを作成できます。

■■□―――――――――――――――――――□■■

【Todoist】の予定の管理

■■□―――――――――――――――――――□■■

①プロジェクト・インボックスの予定の管理

②今日の予定を管理

③週間の予定を管理

④Googleカレンダーの予定も管理

■■□―――――――――――――――――――□■■

【Todoist】の予定の入力

■■□―――――――――――――――――――□■■

まずは、予定を入力する場所を選択

①プロジェクトの中 又は

②インボックス

を選択します。次に、下記手順で予定を入力します。

①予定内容の入力

②日にちをカレンダーから選択

③日にちの後に時刻を入力

④[保存]をクリック

[日常的な日付]

Todoistは自然な日本語で日付や時間の入力が出来ます。例えば、今日が2012年3月26日の場合、例:今日 10時と入力すると、2012年3月26日 10:00となります。

今日

明日

金曜日

来週の金曜日

明日の16:30

金曜日午後2時

■■□―――――――――――――――――――□■■

【Todoist】の繰り返し入力

■■□―――――――――――――――――――□■■

以下の【Todoist】のサイトの内容を参考に紹介します。

日付と時間の挿入 – Todoist Help

https://goo.gl/2ve4K3

[繰り返し予定]

毎日、毎週、毎月、毎年の予定も、日時の所に、日本語で簡単に入力できます。私は、これを知ったことで、【Todoist】の便利さが分かりました。

毎日

毎年5月7日

毎月第二月曜日

なお、「誕生日メッセージを送る 毎年7月19日」や「資源ゴミを出す 毎週水曜日」のように、件名の所に入力することもできます。

■■□――――――――――――――――――――――――――――――□■■

【Todoist】の”毎日の予定”の入力方法

(注)【Todoist】に登録する”毎日の予定”は、時間指定をしないことで、

Googleカレンダーに表示させないようにすることが可能

■■□――――――――――――――――――――――――――――――□■■

Googleカレンダー連携で、一番悩んだのが、”毎日の予定”の入力方法でした。

実は、”毎日の予定”を登録した際、Googleカレンダーの全ての日に予定が表示されビックリしました。

”毎日の予定”は、Googleカレンダーに表示させないようにすることが必要です。

そのためには、以下の設定をした上で、”毎日の予定”には、時間指定をしないことが必要です。

[設定]→[連携機能]→Googleカレンダーの[編集]で、

”時間指定のないタスク”は、”同期しない”に設定する。

【Todoist】は、繰り返しの予定入力も自由に設定でき、Googleカレンダーとは双方向に連携でき、素晴らしいですね。予定の登録→Googleカレンダーへの反映も早いです。

もちろん、スマホのアプリもあるので、パソコンとスマホでやるべき事を管理できます。以下で、ユーザ登録すれば無料で使うことができます。

Todoist https://todoist.com/

ToDoサービスというと、【Wunderlist】が人気があり、Microsoftのタスク管理サービスTo-Doも良いですが、【Todoist】は繰り返しの予定の入力が日本語で簡単にでき、Googleカレンダーとの双方向の連携が素晴らしいです。

もし、Googleカレンダーを使って予定管理をしていて、ToDoサービスも使ってみたい人には、【Todoist】は最もお勧めです。

私は、英語と運動のスクワットを毎日やりたいと思っていましたが、忘れることが多く困っていました。

ところが、【Todoist】で、英語のTV番組視聴とスクワットを毎日のタスクにすることで、毎日、実施することができるようになりました、本当に感謝、感謝です。

■■□―――――――――――――――――――□■■

ToDoサービスの中で【Todoist】をお勧めする理由

■■□―――――――――――――――――――□■■

①【Todoist】に登録する予定は、毎日、毎週などの繰り返しも日本語で簡単に登録できる。慣れると、これは便利ですね。

②予定(タスク)の下に関連する予定(サブタスク)を作成することができる。

③【Todoist】に登録した予定は、パソコンばかりでなく、アプリを使用することで、スマホでも見ることができる。

④【Todoist】に登録した予定は、Googleカレンダーと連携することで、素早く(最悪でも1時間もあれば)、Googleカレンダーに登録され、予定の変更も反映される。

*【Wunderlist】の場合、Googleカレンダーに反映されるまで、半日以上かかった

⑤Googleカレンダーの予定も【Todoist】で管理でき、今日やるべきことが、全て【Todoist】で分かる。

*Googleカレンダーの予定の場合、【Todoist】では、“GCal”という言葉が

予定の下に表示されます。

なお、Googleカレンダーと連携すると【Todoist】の予定は、全てGoogleカレンダーに反映されますが、”毎日の予定”が反映されると面倒です。

そこで、”毎日の予定”を時間指定をしないことで、Googleカレンダーに表示させないようにすることが可能です。そのためには、事前に以下の設定が必要です。

[設定]→[連携機能]→Googleカレンダーの[編集]で、

”時間指定のないタスク”は、”同期しない”に設定する。

■■□―――――――――――――――――――□■■

ToDoサービス【Todoist】とは

■■□―――――――――――――――――――□■■

【Todoist】を利用する際に知っておきたいこと。

①タスク(予定、やるべき事)

②プロジェクト(タスクの区分)

例えば、個人で使う場合、買物、勉強、健康などの、タスクの区分を

プロジェクトといいます。

タスク、つまり予定をプロジェクトで区分して管理します。

③インボックス(区分に入らないタスク)

タスクは、プロジェクトの中に作成しますが、プロジェクトに入らないタスクを

管理するものです。

なお、Googleカレンダーと連携した場合、Googleカレンダーに登録されている

内容は、このインボックスに記録されます。

《補足》プロジェクトとインボックス

プロジェクト名を付けて、関連するタスクを追加します。

Todoist のインボックスは、デフォルトのタスク リストです。タスクを追加すると、プロジェクトを指定しない限りそのタスクはインボックスに保存されます。

タスクを追加する時に、どのプロジェクトに入れればいいか分からないこともあります。そんな時は、とりあえずインボックスに保存しましょう。

《補足》サブタスク

関連するタスクをサブタスクとして親タスクの下に作成することができます。親タスクの下にタスクをドラッグ&ドロップすると、サブタスクを作成できます。

■■□―――――――――――――――――――□■■

【Todoist】の予定の管理

■■□―――――――――――――――――――□■■

①プロジェクト・インボックスの予定の管理

②今日の予定を管理

③週間の予定を管理

④Googleカレンダーの予定も管理

【Todoist】の予定の入力

■■□―――――――――――――――――――□■■

まずは、予定を入力する場所を選択

①プロジェクトの中 又は

②インボックス

を選択します。次に、下記手順で予定を入力します。

①予定内容の入力

②日にちをカレンダーから選択

③日にちの後に時刻を入力

④[保存]をクリック

[日常的な日付]

Todoistは自然な日本語で日付や時間の入力が出来ます。例えば、今日が2012年3月26日の場合、例:今日 10時と入力すると、2012年3月26日 10:00となります。

今日

明日

金曜日

来週の金曜日

明日の16:30

金曜日午後2時

■■□―――――――――――――――――――□■■

【Todoist】の繰り返し入力

■■□―――――――――――――――――――□■■

以下の【Todoist】のサイトの内容を参考に紹介します。

日付と時間の挿入 – Todoist Help

https://goo.gl/2ve4K3

[繰り返し予定]

毎日、毎週、毎月、毎年の予定も、日時の所に、日本語で簡単に入力できます。私は、これを知ったことで、【Todoist】の便利さが分かりました。

毎日

毎年5月7日

毎月第二月曜日

なお、「誕生日メッセージを送る 毎年7月19日」や「資源ゴミを出す 毎週水曜日」のように、件名の所に入力することもできます。

■■□――――――――――――――――――――――――――――――□■■

【Todoist】の”毎日の予定”の入力方法

(注)【Todoist】に登録する”毎日の予定”は、時間指定をしないことで、

Googleカレンダーに表示させないようにすることが可能

■■□――――――――――――――――――――――――――――――□■■

Googleカレンダー連携で、一番悩んだのが、”毎日の予定”の入力方法でした。

実は、”毎日の予定”を登録した際、Googleカレンダーの全ての日に予定が表示されビックリしました。

”毎日の予定”は、Googleカレンダーに表示させないようにすることが必要です。

そのためには、以下の設定をした上で、”毎日の予定”には、時間指定をしないことが必要です。

[設定]→[連携機能]→Googleカレンダーの[編集]で、

”時間指定のないタスク”は、”同期しない”に設定する。

2018年5月6日日曜日

「Wi-Fi」と「Bluetooth」 2つの無線の違いとは?

「無線」という技術、ケーブルが無くとも通信できる便利なものです。「無線」はTVやラジオでも使われていますが、今では、パソコン、スマホはじめあらゆるものが、この「無線化技術」を取り入れています。

この「無線化技術」の中で、良く聞くのが「Wi-Fi(ワイファイ)」や「Bluetooth(ブルートゥース)」。

しかし、私自身、どういう違いがあるのか、分からなくなったので、ネットで調べた結果をもとに、簡単にまとめてみました。参考になれば幸いです。

[Wi-FiとBluetoothの違い]

①通信速度の違い

Bluetoothの最大通信速度は24Mbpsですが、Wi-Fiは6900Mbpsと桁違いに高速です。 インターネットなど高速通信を必要とする場合は、圧倒的にWi-Fiにメリットがあります。

②通信距離の違い

Bluetoothは最大で10m程度の近距離通信に使われる方式ですが、Wi-Fiは100mという長距離でも通信が可能です。

③安定性の違い

無線の単位の「周波数」で言うと、Wi-Fiの周波数は「2.4GHz帯」と「5GHz帯」の2種類を持っているため、環境や状況に応じて周波数を使い分けることができ通信が安定しています。Bluetoothは「2.4GHz帯」の一種類にしか対応していないため、電子レンジなどと電波干渉を起こした場合通信が途切れる可能性が高くなります。

④消費電力の違い

スマホでWi-Fiを利用してインターネットをする場合、バッテリーの消費が速いですね。一方、BluetoothはWi-Fiよりも省電力な方式なので、乾電池やボタン電池で動く機器に向いていると言えます。

なお、似たようなものに赤外線通信の規格である「IrDA」がありますが、赤外線通信の通信可能距離は最大1m程度で、通信速度は最大4Mbpsと低速です。

■■□―――――――――――――――――――□■■

「Wi-Fi(ワイファイ)」とは

■■□―――――――――――――――――――□■■

「Wi-Fi」は、他社との通信機器と正しく通信できるかどうかテストして、合格した機器に対して「Wi-Fi」という名前の使用が許可されています。

「Wi-Fi」という名前が付いた商品であれば他の機種との通信も正しくできることを保証しています。「Wi-Fi」は、「Wi-Fi Alliance」という業界団体が発行しているブランド名です。

Wi-Fiの電波が届く範囲は、一般的に屋内では100m程度、屋外では500m程度と言われます。

無線LANが初めて商品化されたときは、メーカーが独自に無線通信を考えていたので同一メーカーの商品でも正しく接続できるかどうかが分からない状態でした。

これを解決したのが、「Wi-Fi Alliance」という団体が標準規格化した「Wi-Fi」です。

なお、無線は電波を利用しているので「周波数」という単位を使いますが、現在のWi-Fi規格で使用されている周波数は「2.4GHz帯」と「5GHz帯」の2種類です。

「2.4GHz帯」は、様々な機器が使用しており、「Bluetooth」、「コードレス電話」「無線ヘッドフォン」「キーボードやマウス」、そして「電子レンジ」でも使用されています。

このようにあらゆる機器が「2.4GHz帯」を利用するため、「2.4GHz帯」を利用した無線規格は他の機器の影響を受けやすく安定した通信がしにくいというデメリットがあります。例えば、近くに電子レンジなどがあると通信は不安定になりがちです。

ただし、電波は遠くに届き、障害物等の影響が少ないメリットがあります。

一方、「5GHz帯」は「2.4GHz帯」と比べて他の機器との干渉が起きにくいメリットがあります。ただし、障害物の影響を受けやすく、障害物が多いと不安定になりやすいデメリットが有ります。

なお、通信速度は、通信規格で違い、以下のようになっています。現時点で、最も高速な通信方式「11ac」で最大6900Mbpsです。

①通信方式「11b」・・・(2.4GHz帯)11Mbps

②通信方式「11g」・・・(2.4GHz帯)54Mbps

③通信方式「11a」・・・( 5GHz帯)54Mbps

④通信方式「11n」・・・( 2.4GHz帯、5GHz帯)600Mbps

⑤通信方式「11ac」・・・( 5GHz帯)6900Mbps

■■□―――――――――――――――――――□■■

「Bluetooth(ブルートゥース)」

■■□―――――――――――――――――――□■■

Bluetoothは「近距離無線通信」を想定して作られた規格です。近距離というは大体数mから数十m程度の距離のことです。これ以上遠いとBluetoothという通信方法は向いていないことになります。

Bluetoothは「2.4GHz帯」を使用して通信します。最大24Mbpsで無線通信可能です。

Bluetoothは近距離での通信を目的として作られたもので、機器間の距離が10m以内であれば、遮蔽物があっても通信できます。なお、Bluetoothは、無線LANルーターのように遠くまで通信をすることはできません。

また「Bluetooth」は、消費電力が低いのも特徴です。

似たようなものに赤外線通信の規格である「IrDA」がありますが、ふたつの大きな違いは、赤外線通信の通信可能距離は最大1m程度なのに対して、「Bluetooth」は機器間の距離が10m以内であれば、壁などの障害物があっても通信が可能な点です。

なお、赤外線通信の速度は最大4Mbpsなのに対し、Bluetoothではその6倍の24Mbpsという高速通信が可能なため、動画や写真などの大容量データの送受信に向いています。

最近は、Bluetooth対応のワイヤレス イヤホン、スピーカー、マウスなどのBluetooth対応の商品がでており、パソコンやスマホに線無しの無線で、様々な機器をつなげる時代になりつつあります。

この「無線化技術」の中で、良く聞くのが「Wi-Fi(ワイファイ)」や「Bluetooth(ブルートゥース)」。

しかし、私自身、どういう違いがあるのか、分からなくなったので、ネットで調べた結果をもとに、簡単にまとめてみました。参考になれば幸いです。

[Wi-FiとBluetoothの違い]

①通信速度の違い

Bluetoothの最大通信速度は24Mbpsですが、Wi-Fiは6900Mbpsと桁違いに高速です。 インターネットなど高速通信を必要とする場合は、圧倒的にWi-Fiにメリットがあります。

②通信距離の違い

Bluetoothは最大で10m程度の近距離通信に使われる方式ですが、Wi-Fiは100mという長距離でも通信が可能です。

③安定性の違い

無線の単位の「周波数」で言うと、Wi-Fiの周波数は「2.4GHz帯」と「5GHz帯」の2種類を持っているため、環境や状況に応じて周波数を使い分けることができ通信が安定しています。Bluetoothは「2.4GHz帯」の一種類にしか対応していないため、電子レンジなどと電波干渉を起こした場合通信が途切れる可能性が高くなります。

④消費電力の違い

スマホでWi-Fiを利用してインターネットをする場合、バッテリーの消費が速いですね。一方、BluetoothはWi-Fiよりも省電力な方式なので、乾電池やボタン電池で動く機器に向いていると言えます。

なお、似たようなものに赤外線通信の規格である「IrDA」がありますが、赤外線通信の通信可能距離は最大1m程度で、通信速度は最大4Mbpsと低速です。

■■□―――――――――――――――――――□■■

「Wi-Fi(ワイファイ)」とは

■■□―――――――――――――――――――□■■

「Wi-Fi」は、他社との通信機器と正しく通信できるかどうかテストして、合格した機器に対して「Wi-Fi」という名前の使用が許可されています。

「Wi-Fi」という名前が付いた商品であれば他の機種との通信も正しくできることを保証しています。「Wi-Fi」は、「Wi-Fi Alliance」という業界団体が発行しているブランド名です。

Wi-Fiの電波が届く範囲は、一般的に屋内では100m程度、屋外では500m程度と言われます。

無線LANが初めて商品化されたときは、メーカーが独自に無線通信を考えていたので同一メーカーの商品でも正しく接続できるかどうかが分からない状態でした。

これを解決したのが、「Wi-Fi Alliance」という団体が標準規格化した「Wi-Fi」です。

なお、無線は電波を利用しているので「周波数」という単位を使いますが、現在のWi-Fi規格で使用されている周波数は「2.4GHz帯」と「5GHz帯」の2種類です。

「2.4GHz帯」は、様々な機器が使用しており、「Bluetooth」、「コードレス電話」「無線ヘッドフォン」「キーボードやマウス」、そして「電子レンジ」でも使用されています。

このようにあらゆる機器が「2.4GHz帯」を利用するため、「2.4GHz帯」を利用した無線規格は他の機器の影響を受けやすく安定した通信がしにくいというデメリットがあります。例えば、近くに電子レンジなどがあると通信は不安定になりがちです。

ただし、電波は遠くに届き、障害物等の影響が少ないメリットがあります。

一方、「5GHz帯」は「2.4GHz帯」と比べて他の機器との干渉が起きにくいメリットがあります。ただし、障害物の影響を受けやすく、障害物が多いと不安定になりやすいデメリットが有ります。

なお、通信速度は、通信規格で違い、以下のようになっています。現時点で、最も高速な通信方式「11ac」で最大6900Mbpsです。

①通信方式「11b」・・・(2.4GHz帯)11Mbps

②通信方式「11g」・・・(2.4GHz帯)54Mbps

③通信方式「11a」・・・( 5GHz帯)54Mbps

④通信方式「11n」・・・( 2.4GHz帯、5GHz帯)600Mbps

⑤通信方式「11ac」・・・( 5GHz帯)6900Mbps

■■□―――――――――――――――――――□■■

「Bluetooth(ブルートゥース)」

■■□―――――――――――――――――――□■■

Bluetoothは「近距離無線通信」を想定して作られた規格です。近距離というは大体数mから数十m程度の距離のことです。これ以上遠いとBluetoothという通信方法は向いていないことになります。

Bluetoothは「2.4GHz帯」を使用して通信します。最大24Mbpsで無線通信可能です。

Bluetoothは近距離での通信を目的として作られたもので、機器間の距離が10m以内であれば、遮蔽物があっても通信できます。なお、Bluetoothは、無線LANルーターのように遠くまで通信をすることはできません。

また「Bluetooth」は、消費電力が低いのも特徴です。

似たようなものに赤外線通信の規格である「IrDA」がありますが、ふたつの大きな違いは、赤外線通信の通信可能距離は最大1m程度なのに対して、「Bluetooth」は機器間の距離が10m以内であれば、壁などの障害物があっても通信が可能な点です。

なお、赤外線通信の速度は最大4Mbpsなのに対し、Bluetoothではその6倍の24Mbpsという高速通信が可能なため、動画や写真などの大容量データの送受信に向いています。

最近は、Bluetooth対応のワイヤレス イヤホン、スピーカー、マウスなどのBluetooth対応の商品がでており、パソコンやスマホに線無しの無線で、様々な機器をつなげる時代になりつつあります。

2018年5月4日金曜日

ツイッターがパスワード変更呼び掛け 早速パスワード変更を実施(今回はパスフレーズ活用)

米ツイッターは、一部ユーザーのパスワードが社内システムに通常のテキストで保存される不具合が見つかったとして、3億3000万人強にパスワードの変更を呼び掛けています。

ツイッターがパスワード変更呼び掛け、不具合で | ロイター

https://jp.reuters.com/article/twitter-passwords-0503-idJPKBN1I42QA

不具合はパスワード暗号化技術に関するもので、暗号化が完了する前に、通常のテキストで、パスワードがコンピューターに記録されたようです(現在、不具合は修復されています)。

パスワードは、通常、悪用されないよう暗号化された上で、コンピューターに記録されますが、今回のように暗号化されずに記録された場合、誰でも簡単に悪用できます。

以上のことから、Twitterを使っている人は、悪用されないよう、できるだけ早くパスワードを変更しましょう!

Twitterのパスワード変更手順を紹介しますが、今回(2018年5月4日)は、Twitterをログインしたら、最初にパスワード変更を要求する画面が表示されました。

なお、今回は、良いパスワードの作り方と、パスワードの強化版である「パスフレーズ」についても紹介します。私は、今回、「パスフレーズ」で作りました。

良いパスワードの基本は、以下です。

”英字の小文字・大文字、数字を混合させ、12桁以上にする”

なお、「パスフレーズ」は、パスワードを見破られないように強くしたもので、複数の単語を使ったパスワードです。

例えば、「私のあだ名は太郎です」の日本文をアルファベットにして、「watashino adanaha taroudesu」、次にスペースを省き、単語の先頭の文字を大文字にした「WatashinoAdanahaTaroudesu」をパスワードとして使います。

■■□―――――――――――――――――――□■■

Twitterのパスワード変更の手順

■■□―――――――――――――――――――□■■

パソコンでのTwitterのパスワード変更の手順は以下です。あらかじめ、新しいパスワードを準備ください。

①右上のアイコン[プロフィールと設定]を選択

②[設定とプライバシー]を選択

③メニューから[パスワード]を選択

④”現在のパスワード”と”新しいパスワード”を入力

(注)(2018年5月4日)ログインしたら、今回の不具合発覚で、パスワード変更を要求する画面が表示されました。

■■□―――――――――――――――――――□■■

パスワードの基本

桁数の短いパスワードは危険!!

■■□―――――――――――――――――――□■■

パスワードを見破る攻撃で、桁数の短いパスワード、例えば

”英字4桁のパスワードは約3秒”

”英字6桁のパスワードでも約37分”

で、簡単に見破られるそうです。

良いパスワードの基本は、

”英字の小文字・大文字、数字を混合させ、12桁以上にする”

ことです。

(1) 英字の小文字・大文字、数字を混合させ、12桁以上のパスワードを使う

(2) 「123456」のような単純なパスワードにしない

(3) パスワードには辞書に載っている単語を使わない

(4) パスワードには自分の誕生日・名前などの個人情報を使わない

(5) 会員ID(ログイン名)と同じ文字列をパスワードにすることは避ける

(6) 同じパスワードを複数のサービスで利用しない

(7) パスワードは定期的に更新する

■■□―――――――――――――――――――□■■

【パスフレーズ】とは

パスワードの強化版で複数の単語を使ったパスワード

■■□―――――――――――――――――――□■■

単純なパスワードは、いくら長くてもダメです。

パスワードを見破る方法の一つに、辞書攻撃があり、膨大な単語のリストを使用し、受け入れられるパスワードが見つかるまで、それらをすべて試します。

見破られにくいパスワードの作り方に「パスフレーズ」というのがあり、複数の単語を使ってパスワードを作ります。

例えば、”My nickname is Taro”という文から作った文字列「MyNicknameisTaro」をパスワードに使うものが「パスフレーズ」です。

ただし、”I love you very much”から作成した「ILoveYouVeryMuch」のように一般的な文章から作ったパスフレーズは危険です。また、単純に単語を並べたものも、当然、すぐに見破られますので、注意ください。

通常の英文から作るのではなく、日本語の文をアルファベットに変換してパスフレーズを作ると良いですね。

①日本文を考える・・・「私のあだ名は太郎です」

②日本文をアルファベットにする・・・「watashino adanaha taroudesu」

③スペースを省き、単語の先頭の文字を大文字に・・・「WatashinoAdanahaTaroudesu」

この①~③の手順で作った「WatashinoAdanahaTaroudesu」(25文字)をパスフレーズにすると、覚えやすく複雑なものになります。

ツイッターがパスワード変更呼び掛け、不具合で | ロイター

https://jp.reuters.com/article/twitter-passwords-0503-idJPKBN1I42QA

不具合はパスワード暗号化技術に関するもので、暗号化が完了する前に、通常のテキストで、パスワードがコンピューターに記録されたようです(現在、不具合は修復されています)。

パスワードは、通常、悪用されないよう暗号化された上で、コンピューターに記録されますが、今回のように暗号化されずに記録された場合、誰でも簡単に悪用できます。

以上のことから、Twitterを使っている人は、悪用されないよう、できるだけ早くパスワードを変更しましょう!

Twitterのパスワード変更手順を紹介しますが、今回(2018年5月4日)は、Twitterをログインしたら、最初にパスワード変更を要求する画面が表示されました。

なお、今回は、良いパスワードの作り方と、パスワードの強化版である「パスフレーズ」についても紹介します。私は、今回、「パスフレーズ」で作りました。

良いパスワードの基本は、以下です。

”英字の小文字・大文字、数字を混合させ、12桁以上にする”

なお、「パスフレーズ」は、パスワードを見破られないように強くしたもので、複数の単語を使ったパスワードです。

例えば、「私のあだ名は太郎です」の日本文をアルファベットにして、「watashino adanaha taroudesu」、次にスペースを省き、単語の先頭の文字を大文字にした「WatashinoAdanahaTaroudesu」をパスワードとして使います。

■■□―――――――――――――――――――□■■

Twitterのパスワード変更の手順

■■□―――――――――――――――――――□■■

パソコンでのTwitterのパスワード変更の手順は以下です。あらかじめ、新しいパスワードを準備ください。

①右上のアイコン[プロフィールと設定]を選択

②[設定とプライバシー]を選択

③メニューから[パスワード]を選択

④”現在のパスワード”と”新しいパスワード”を入力

(注)(2018年5月4日)ログインしたら、今回の不具合発覚で、パスワード変更を要求する画面が表示されました。

■■□―――――――――――――――――――□■■

パスワードの基本

桁数の短いパスワードは危険!!

■■□―――――――――――――――――――□■■

パスワードを見破る攻撃で、桁数の短いパスワード、例えば

”英字4桁のパスワードは約3秒”

”英字6桁のパスワードでも約37分”

で、簡単に見破られるそうです。

良いパスワードの基本は、

”英字の小文字・大文字、数字を混合させ、12桁以上にする”

ことです。

(1) 英字の小文字・大文字、数字を混合させ、12桁以上のパスワードを使う

(2) 「123456」のような単純なパスワードにしない

(3) パスワードには辞書に載っている単語を使わない

(4) パスワードには自分の誕生日・名前などの個人情報を使わない

(5) 会員ID(ログイン名)と同じ文字列をパスワードにすることは避ける

(6) 同じパスワードを複数のサービスで利用しない

(7) パスワードは定期的に更新する

■■□―――――――――――――――――――□■■

【パスフレーズ】とは

パスワードの強化版で複数の単語を使ったパスワード

■■□―――――――――――――――――――□■■

単純なパスワードは、いくら長くてもダメです。

パスワードを見破る方法の一つに、辞書攻撃があり、膨大な単語のリストを使用し、受け入れられるパスワードが見つかるまで、それらをすべて試します。

見破られにくいパスワードの作り方に「パスフレーズ」というのがあり、複数の単語を使ってパスワードを作ります。

例えば、”My nickname is Taro”という文から作った文字列「MyNicknameisTaro」をパスワードに使うものが「パスフレーズ」です。

ただし、”I love you very much”から作成した「ILoveYouVeryMuch」のように一般的な文章から作ったパスフレーズは危険です。また、単純に単語を並べたものも、当然、すぐに見破られますので、注意ください。

通常の英文から作るのではなく、日本語の文をアルファベットに変換してパスフレーズを作ると良いですね。

①日本文を考える・・・「私のあだ名は太郎です」

②日本文をアルファベットにする・・・「watashino adanaha taroudesu」

③スペースを省き、単語の先頭の文字を大文字に・・・「WatashinoAdanahaTaroudesu」

この①~③の手順で作った「WatashinoAdanahaTaroudesu」(25文字)をパスフレーズにすると、覚えやすく複雑なものになります。

2018年5月3日木曜日

使いこなすために もう一度確認【パソコン・スマホの基本用語】

コンピュータの面倒くさい用語、知らなくてもパソコンやスマホは使えますが、用語を知っておくと、より便利に、より安全に、パソコンやスマホを使うことができ、活用の幅が拡がります。

しかし、ハードウェア・ソフトウェア、基本ソフト(OS)、アプリケーションソフト(アプリ)などのパソコン・スマホの基本用語は、もともとコンピュータ用語で、なかなか難しいですね。

そこで、私の経験をもとに、できるだけ分かりやすく、パソコン・スマホの基本用語を紹介しますので、参考にしてください。

なお、パソコンやスマホで扱うことの多い、写真(画像)、動画、音楽のデータについても紹介します。例えば、写真の代表的なデータ形式には、jpg (jpeg)・pn形式がありますが、これを知っておくと、写真データを扱う際に役立ちます。

また、パソコン、スマホなどのコンピュータを扱う場合に必要な、以下の単位についても説明します。単位については、意外と見落としがちですが、知っておくと、データの保管、ネットワークの速度などを考える際に役立ちます。

・コンピュータの中の大きさの倍数を表す【K(キロ)・M(メガ)・G(ギガ)】

・データの大きさの単位を表す【KB、MB、GB】

・ネットワークの通信の速さの単位【Kbps、Mbps、Gbps】

なお、今回紹介する用語集は、用語毎にブログにまとめましたので、そのブログのリンク集を紹介します。また、用語全体を説明したPDFデータも紹介します。

■■□――――――――――――――――――――――――――――□■■

使いこなすために もう一度確認【パソコン・スマホの基本用語集】

~用語リンク集 紹介

■■□――――――――――――――――――――――――――――□■■

①【ハードウェア、ソフトウェア】とは、コンピューター本体と、それを動かすもの

②【基本ソフト(OS)】とは、パソコンやスマートフォン全体を動かすソフト

③【アプリケーションソフト(アプリ)】とは、パソコンやスマートフォンで様々なサービスを実行するもの

④パソコンの仕組み

⑤【スマホ(スマートフォン)】とは、持ち運びできる小型のパソコン

⑥【スマホのAndroidバージョン】とは、バージョンの見方とバージョンアップ方法とは

⑦【SIMカード】とは、スマートフォンや携帯電話の通信に必要なカード

⑧【パソコン、スマホ、タブレットの違い】とは、画面サイズ、通信方式、OSが違う

⑨【PINコード】とは、個人を識別する番号

⑩【写真の画像データの形式】とは、代表的なものにjpg (jpeg)・pngがあります

⑪【写真のExif(イグジフ)】とは、位置情報などを記録したもの

⑫【動画のデータ形式】とは、代表的なものにFlash、AVI、WMV、MPEG4があります

⑬【音楽のデータ形式】とは、代表的なものにMP3、AACがあります

⑭【K(キロ)・M(メガ)・G(ギガ)】とは、コンピュータの中の大きさの倍数

⑮【KB、MB、GB】とは、データの大きさの単位

⑯【Kbps、Mbps、Gbps】とは、通信の速さの単位

■■■――――――――――――――――――――――――――――――■■■

使いこなすために もう一度確認【パソコン・スマホの基本用語集】

~用語集(PDF版)紹介

■■■――――――――――――――――――――――――――――――■■■

Googleドライブで公開中

https://drive.google.com/open?id=1ogKDmbMSDUWqvS7R5u_ledeEFuVE78dQ

PDF文書をデジタルカタログ共有サービス「issuu」(イシュー)でも公開

しかし、ハードウェア・ソフトウェア、基本ソフト(OS)、アプリケーションソフト(アプリ)などのパソコン・スマホの基本用語は、もともとコンピュータ用語で、なかなか難しいですね。

そこで、私の経験をもとに、できるだけ分かりやすく、パソコン・スマホの基本用語を紹介しますので、参考にしてください。

なお、パソコンやスマホで扱うことの多い、写真(画像)、動画、音楽のデータについても紹介します。例えば、写真の代表的なデータ形式には、jpg (jpeg)・pn形式がありますが、これを知っておくと、写真データを扱う際に役立ちます。

また、パソコン、スマホなどのコンピュータを扱う場合に必要な、以下の単位についても説明します。単位については、意外と見落としがちですが、知っておくと、データの保管、ネットワークの速度などを考える際に役立ちます。

・コンピュータの中の大きさの倍数を表す【K(キロ)・M(メガ)・G(ギガ)】

・データの大きさの単位を表す【KB、MB、GB】

・ネットワークの通信の速さの単位【Kbps、Mbps、Gbps】

なお、今回紹介する用語集は、用語毎にブログにまとめましたので、そのブログのリンク集を紹介します。また、用語全体を説明したPDFデータも紹介します。

■■□――――――――――――――――――――――――――――□■■

使いこなすために もう一度確認【パソコン・スマホの基本用語集】

~用語リンク集 紹介

■■□――――――――――――――――――――――――――――□■■

①【ハードウェア、ソフトウェア】とは、コンピューター本体と、それを動かすもの

②【基本ソフト(OS)】とは、パソコンやスマートフォン全体を動かすソフト

③【アプリケーションソフト(アプリ)】とは、パソコンやスマートフォンで様々なサービスを実行するもの

④パソコンの仕組み

⑤【スマホ(スマートフォン)】とは、持ち運びできる小型のパソコン

⑥【スマホのAndroidバージョン】とは、バージョンの見方とバージョンアップ方法とは

⑦【SIMカード】とは、スマートフォンや携帯電話の通信に必要なカード

⑧【パソコン、スマホ、タブレットの違い】とは、画面サイズ、通信方式、OSが違う

⑨【PINコード】とは、個人を識別する番号

⑩【写真の画像データの形式】とは、代表的なものにjpg (jpeg)・pngがあります

⑪【写真のExif(イグジフ)】とは、位置情報などを記録したもの

⑫【動画のデータ形式】とは、代表的なものにFlash、AVI、WMV、MPEG4があります

⑬【音楽のデータ形式】とは、代表的なものにMP3、AACがあります

⑭【K(キロ)・M(メガ)・G(ギガ)】とは、コンピュータの中の大きさの倍数

⑮【KB、MB、GB】とは、データの大きさの単位

⑯【Kbps、Mbps、Gbps】とは、通信の速さの単位

■■■――――――――――――――――――――――――――――――■■■

使いこなすために もう一度確認【パソコン・スマホの基本用語集】

~用語集(PDF版)紹介

■■■――――――――――――――――――――――――――――――■■■

Googleドライブで公開中

https://drive.google.com/open?id=1ogKDmbMSDUWqvS7R5u_ledeEFuVE78dQ

PDF文書をデジタルカタログ共有サービス「issuu」(イシュー)でも公開

登録:

コメント (Atom)